企業には大量の書類や機密文書が多く、どうやって処分するのが適切なのか迷う方もいるかもしれませんね。

書類処分の悩みは「大量の書類の中に、機密文書が紛れているかもしれない」「紙と一緒に保存しているファイルやクリップを取るのが面倒」「人の手で処理しているが、本当に破棄できているのか不安」など、実にさまざまです。

大切な情報が入った書類を適切に処理できていないと、情報漏洩となり会社に膨大な損害を被る恐れもあるため注意しなければなりません。

また、個人であっても自宅には「DM」や「請求書」といった個人情報の記載されたものもあり、これらの取り扱いも慎重に行う必要があるでしょう。

そこで今回は書類の安全な処分方法を紹介します。

法人から個人の方まで参考になる内容となっておりますので、処分の前にぜひ目を通してみてください。

▼この記事でわかること

- 書類の処分方法

- 書類を処分する際の注意点

- 機密文書とは?

書類の処分方法は6通り

人に見られては困る書類を処分するには、どのような方法があるのでしょうか。

書類の破棄方法は次の6通りです。

- シュレッダーにかける

- 水につける

- 溶解処理サービスを利用する

- 破砕処理サービスを利用する

- ごみ処理施設へ持ち込む

- 不用品回収業者へ依頼する

それぞれのメリット・デメリットとともに紹介していきますので、処分の際は参考にしてみてください。

①シュレッダーにかける

シュレッダーにかける方法は、家庭やオフィスで手軽にできる書類の破棄方法です。

この方法のメリット・デメリットは以下のとおり。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・その場で処分が確認できる ・処分したいときにすぐできる | ・粉砕した紙の処分が必要になる ・機械を購入しなければならない ・手間がかかる ・会社の場合は人件費、光熱費、機械の維持費がかかる |

業務用のシュレッダーであればスピーディに書類を破棄できますし、その場で破棄したことを確認できます。

ただし、注意しなければならないのは、シュレッダーで粉砕した紙の処分が必要になる点です。

- 愛知県名古屋市…可燃ごみ

- 東京都国分寺市…資源(その他の紙)※感熱紙、カーボン紙、写真などが混ざっている場合はもやせるごみ

- 大阪府大阪市…古紙・衣類 ※資源集団回収活動が行われている地域はそちらに出す

上記のとおり、シュレッダーした紙は「可燃ごみ」あるいは「資源ごみ」となりますが、事業で出た紙ごみは業種によって「一般廃棄物」や「産業廃棄物」のどちらかになります。

普段からあまり書類を処分しない、処分したい書類が少量という場合には便利な方法ですが、機密文書を大量に処分する場合には不向きかもしれません。

シュレッダーの処分については別ページにて解説していますので、処分を検討している場合はそちらも併せてご確認ください。

②水につける

少量の書類であれば「水につけて処分する」という方法もあります。

水につけて処分する場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・費用がほとんどかからない ・シュレッダーがないときにもすぐ処分できる ・手軽にできる | ・大量の書類の破棄には不向き ・労力がかかる |

この方法は、紙を水につけるとインクが水に溶け出し、文字が滲んで読めなくなる効果を利用しており、中でもインクジェットプリンタで印刷された文書に効果的です。

大きめの容器に水を入れ、紙を浸せばあとは丸めて捨てるだけなので、ご家庭や個人事業主など、手軽に紙を処分したい方に向いています。

ただし、大量の書類の処分には不向きなため、あくまで少量の場合に利用しましょう。

③溶解処理サービスを利用する

溶解処理とは、「パルパー」と呼ばれる大型ミキサーのような機械に、段ボール箱に梱包された書類を未開封のまま投入し、水と機械の撹拌力にてバラバラの繊維になるまでほぐす処理方法のことです。

復元できない状態まで書類をほぐすことで情報漏洩を防ぐことが可能となります。

溶解処理サービスを利用した場合のメリット・デメリットは以下を参考にしてください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・文書が完全に廃棄されるため、情報漏洩のリスクが低い ・大量の文書も効率的に処分できる ・クリップ、紙ファイルなども一緒に溶解できる場合がある ・証明書発行などセキュリティ対策が充実している | ・法人契約が必要な場合が多い ・個人で利用すると割高になることもある |

溶解処理の最大のメリットは、クリップやホチキスの針などを外さずに、段ボール詰めで一気に溶解してもらえる点です。

大手企業が手掛けていることも多く、処理後に再生紙としてリサイクルされることから、環境にも優しく安全で確実な破棄方法として注目されています。

- ヤマト運輸…クリップ、ホチキス、紙ファイルなどは処理可能だがプラスチック製品は不可

- 佐川急便…書類に付随するものは混入可能だが、それ以外の文具は不可(法人限定)

- 日本通運…クリップやホッチキスが付いたままでも処理可能(法人限定)

- たのめーる…バインダーのまま箱詰め可能(法人限定)

- 郵便局…クリップ、ホチキス、紙ファイル、ビニール袋に入れたままでも処理可能

ただし、上記のとおり、業者によっては「法人限定」「ホッチキスはOKだけどプラ製品はNG」など、個人ではりようできない、ものによっては溶解処理できないといった条件もあるため事前の確認が必要です。

また、費用や回収方法もさまざまで、段ボール箱や専用ボックスでの回収のほか、キャビネットへ書類を投入するだけという方法もあります。費用はもちろん、サービス内容もきちんと比較し、信頼できる業者へ依頼しましょう。

④破砕処理を利用する

破砕処理とは、大型破砕機を用いて紙をバラバラに砕き、判読不能にする方法です。

破砕された紙はリサイクルされるため、溶解処理と同様に地球に優しい方法だと言えるでしょう。

破砕処理のメリット・デメリットは以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・クリップ、ラミネートといった書類以外も一緒に破砕できる ・会社への回収、工場への持ち込みが可能 ・セキュリティ体制が整っている | ・使用する機械によっては分別が必要になる ・業者によって費用がさまざま |

書類の破砕には「一軸破砕機」と「二軸破砕機」を用いる場合があり、それぞれ機能が異なります。

- 一軸破砕機…書類に付属した金属やプラスチックなども破砕可能

- 二軸破砕機…クリアファイルやバインダーなどは処理できない

一軸破砕機の場合は、溶解処理と同様にホチキス止めのままやファイルごとなど、書類を分別せず段ボールごと出せるのがメリットですが、業者によっては二軸破砕機を使用しており、処理の工程で金属を取り除く作業が必要な場合も。

セキュリティ教育された専任のスタッフが作業するとは言え、分別の過程で書類が人の目に触れるリスクも考えられます。

依頼する前に、業者に対してどのような工程がされるか確認しておくと安心です。

⑤ごみ処理施設へ持ち込む

各自治体にある「ごみ処理施設へ自分で書類を持ち込み処分する」方法もあります。

以下は、ごみ処理施設を利用するメリット・デメリットです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・自分で運搬するため費用が安い ・自分の都合に合わせて動きやすい ・個人でも法人でも利用が可能 | ・運ぶ手間がかかる ・自治体によっては書類を受け付けていない |

自治体が運営する施設なので、安心して利用ができる上に処理費用が安いのもメリットです。

愛知県名古屋市の場合を例に挙げると、10kgあたりの処分費用が200円で、A4用紙5,000枚だと約20kg、400円で処分できる計算となります。

ヤマト運輸では同じA4用紙5,000枚の処理が2,079円(税込)となっておりますので、処理費用だけで言えばかなり安価と言えるでしょう。

ただし、施設の営業時間やごみの受付ルールは自治体によって異なります。

地域によっては事前受付が必要な場合や、そもそも書類を受け付けていない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

⑥不用品回収業者へ依頼する

不用品回収業者は、家庭で出た不用品を回収・処分している業者ですが、「産業廃棄物処理」の資格を保有する業者であれば、オフィスから出た不用品の回収も可能です。

不用品回収業者を利用するメリット・デメリットは以下を参考にしてください。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・書類以外の不用品も回収してもらえる ・書類の分別が不要 ・業者によっては証明書を発行してもらえる ・個人でも法人でも利用が可能 ・スタッフが回収に来てくれる ・即日対応可、土日や祝日の利用も可能 | ・業者によって費用や対応がさまざま |

書類についてもシュレッダーごみ、機密文書など、どんな形体でも回収してもらえて、業者によっては「溶解証明」や「マニフェスト」などの重要な書類ももらえます。

また急ぎで処分したい!といった場合にも、早ければ依頼当日中に回収可能ですし、仕事で平日の日中は対応できないという際には土日・祝日はもちろん、夜間対応も可能としています。

ほとんどのものが回収可能ですので、オフィスの整理や移転といった、不用品が多く出るタイミングにまとめて依頼するのがおすすめ。

スタッフが運び出しや車へ積み込みいたしますので、段ボールに入れる、分別するといった手間がかからないのもメリットと言えます。

不用品回収業者では、書類のほか、以下のようなさまざまなオフィス用品の処分に対応しています。処分の際はぜひ検討してみてください。

ただし、業者によって料金体系がさまざまで、書類の溶解処理に関しては対応不可な場合も。

そのため、事前に見積もりを取り、費用やサービス内容を確認しておきましょう。

安心して依頼できるおすすめの不用品回収業者については以下の記事で詳しく解説しています。

不用品回収業者の利用を検討する際は、ぜひ参考にしてみてください。

書類の処理で注意したいこと

ここでは、書類処分の際に知っておきたい注意点について解説していきます。

文書保存期間が満了しているか

企業で取り扱う文書の中には、会社法や消費税法、法人税法や雇用保険法などのさまざまな法律において、保存期間が定められているものが数多くあります。

書類に定められた保存期間を「文書保存期間」と呼び、書類の種類によってこの期間は異なります。

以下は文書保存期間が定められている書類の一例です。

| 文書名 | 保存期間 | 根拠条文 |

|---|---|---|

| 臨時報告書・自己株券買付状況報告書 | 1〜2年 | 金融商品取引法第25条 |

| 労働者名簿 | 3年 | 労働基準法第109条 労働基準法施行規則第56条 ※改正労基法の施行日以後、保存期間は3年から5年に延長 (経過措置として当分の間は3年が適用) |

| 事業報告 | 5年 | 会社法第442条 |

| 監査報告・会計監査報告 | 5年 | 会社法第442条 |

| 取引に関する帳簿 (仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳など) | 7年 | 法人税法施行規則第59条、第67条 |

| 源泉徴収に関する書類 (扶養控除等申告書) | 7年 | 国税通則法第70~73条 |

| 株主総会議事録 | 10年 | 会社法第318条 |

| 会計帳簿 | 10年 | 会社法第432条 |

文書保存期間を守らずに誤って処分してしまった場合、法律違反になってしまうだけでなく、監査の際に不利な扱いを受ける可能性も。文書保存期間を定めている法律はそれぞれ異なるため、さまざまな法律を確認し書類を管理していく必要があります。

書類は不要になったら速やかに処分し、適切な管理・処分を徹底しましょう。

企業での機密書類処分には「廃棄証明書」が必要

「廃棄証明書」とは、機密文書を廃棄する業者などへ依頼した機密文書が正しく廃棄されたことを証明する書類のことを指します。

証明書の発行は機密文書を廃棄した業者が行い、証明書の名称は

- 溶解証明書

- 溶解処理証明書

- 処理証明書

など、さまざまです。

発行は紙またはデータでの電子発行などがあります。これらの証明書は法律で定めたフォーマットが存在するわけではありませんので、依頼した業者によって記入の仕方が異なる場合もあります。

廃棄証明書は多くの書類廃棄業者が発行していますが、中にはこうした証明書を発行していない業者も存在します。

しかし、証明書の発行がなければ処理を依頼した側は適切に処理がなされたかどうか確認ができません。

万が一個人情報や機密情報の漏洩があった場合、処理を依頼した側にも責任が問われてしまいます。

そのようなリスクを避けるためにも、必ず廃棄証明書を発行している業者へ依頼するようにしましょう。

「マニフェスト」との違いは?

「廃棄証明書」とよく間違われるのが「マニフェスト」です。

マニフェストとは企業が出したごみである「産業廃棄物」を処理した際に、処理業者が発行するもので、適切に処理ができていることを証明する書類になります。

基本的に書類の廃棄にマニフェストは必要ないものの、一部の業種の場合はマニフェストの発行が必要となるため注意してください。

マニフェストが必要な業者は以下のとおりです。

- 建設業

- パルプ・紙・紙加工品の製造業

- 新聞業

- 出版業

- 製本業

- 印刷物加工業

これらの業種で、業種特有の業務で発生した廃棄物(建築現場から出たもの、印刷・製本の作業工程で出たものなど)が産業廃棄物にあたり、マニフェストが必要な廃棄物となります。

機密文書とは?

機密文書は情報資産とも呼ばれ、会社の維持には欠かせない重要な書類です。

処分する前に、ここで改めて機密文書についておさらいしていきましょう。

機密文書の種類

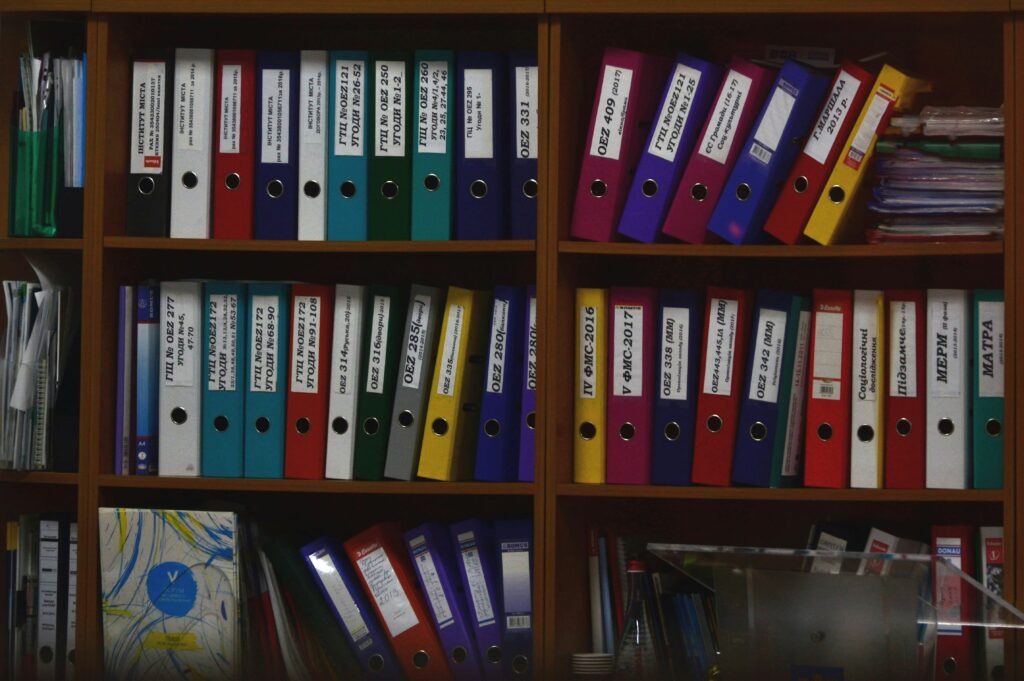

企業にはさまざまな機密文書があります。

その中でもさらに3つの種類に分けられるため、まずは機密文書の種類についてお伝えしていきます。

| 社外秘文書 | 企業内全体で共有できるが、社外に漏らしてはいけない情報のこと 社外に漏洩すると企業の競争力を損なう可能性がある (顧客リスト、会議の議事録、企画書、見積書など) |

| 秘文書 | 企業内でも一部の関係者だけが閲覧できる情報のこと (商品原価、経営関係の資料、重要契約書、人事ファイルなど) |

| 極秘文書 | もっとも重要度の高い文書 役員や一部の役職者など、企業内のごく一部の人だけが閲覧できる情報のこと (未公開の財務・経理情報、合併情報、新製品の開発資料、研究データなど) |

機密文書の保管方法

機密文書は会社の大切な資産であるとともに、重要な情報の宝庫であり、取り扱いには正しい知識が必要です。

情報漏洩を防ぐためにも、社内で規則を統一し、厳重に管理する必要があります。

機密文書の保管方法は、機密文書の種類によっても異なりますが、一般的には決められた社員以外には触れられないように鍵付きの書庫や書類棚に保管しましょう。

セキュリティ面だけではなく、湿気や日焼けなどにも気を付ける必要があり、書類の量が多いとオフィスでの管理が難しい場合も。

機密文書を書類保管サービスへ預けるといった方法もありますので、状況に合わせて保管方法を検討してください。

書類の処分時に出やすい不用品

オフィス移転に伴い、書類だけでなくオフィス全体の不用品を処分したい!というケースも多いのではないでしょうか。

書類と同様にデータの管理が求められる法人向けパソコンの処分をはじめ、複合機の処分など、そのほかさまざまなオフィス用品の処分について解説しています。処分を検討している場合は、ぜひ参考にしてみてください。

書類の処分でよくある質問

Q.必要な書類と廃棄したい書類の分別ができていません。それでも大丈夫ですか?

A.もちろんそのままの状態で構いません。大切な書類との仕分けが済んでいない場合でも、弊社スタッフが分別をお手伝いいたします。

書類の量が多い場合、中には大切な書類が紛れていることもございます。弊社スタッフが徹底して分別いたしますので、安心してご依頼ください。

Q.書類以外のものも一緒に引き取ってもらえますか?

A.はい、可能です。書類もご自分で運ぶとなると重く大変かと思います。

自力では運べない粗大ごみや自治体では収集してもらえないリサイクル家電など、処分したいものがございましたら気兼ねなくご相談ください。

まとめて処分することで料金が割安になりますし、当日思い立ったものも追加で回収可能ですので、処分に迷うものがございましたらお伝えください。

Q.書類にホチキスが留めてあるのですが、そのまま回収は可能ですか?

A.もちろんそのままで構いません。

業者によっては書類からホチキスやファイルなどを取り外す必要があるため、面倒に感じる方も多いかと思います。その点、弊社はホチキスやクリップ、ファイルなどもそのままで回収可能でございます。

お客様の手間を省いて弊社スタッフが回収いたしますので、書類の整理でお困りの際はぜひご利用ください。

Q.処分したい書類の中に個人情報が入ったものもありますが対応していただけますか?

A.はい、弊社は書類に個人情報が含まれる場合も回収可能です。

たとえDMなどが紛れていても、個人情報が漏洩しないよう細心の注意を払い対応しております。指定のリサイクル工場で断裁・融解処理し、しっかりと情報漏洩対策しておりますので、安心してお任せください。

Q.かなり大量の書類でも回収可能なのでしょうか?

A.はい、もちろん可能です。

弊社の場合、少ない量で回収されるよりもよりお得にご利用いただけるかと思います。

お見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください。

まとめ

ここまで書類の処分方法について紹介してきました。

書類の処分方法はたくさんありますが、実は法律上、どの方法を取っても構わないことになっています。

しかし「機密情報や個人情報が漏洩しない方法」を取らなければなりません。

書類の処分をお考えの場合は、以下の点に気を付けましょう。

- 確実に書類を破棄できる方法か

- 企業(または個人)に合った処理方法・費用であるか

- 業者へ依頼する場合は信頼できる業者であるかどうか

- 「廃棄証明書」を出してもらえるか

多くの企業では紙の処理をシュレッダーを使用することがありますが、機密情報や個人情報などが含まれる書類の処理は、やはり溶解処理や破砕処理のほうが安全です。

もちろん、その際は信頼できる業者を選び「廃棄証明書」を出してもらうことも忘れないようにしましょう。

また、状況によっては不用品回収業者を選択するのもひとつの方法です。

紙は大量になるとかなりの重量になります。

書類をまとめる必要もなく、個人での利用はもちろん、法人でも自宅やオフィスまで回収しにきてもらえるため、手間がかからず大変便利です。

また、オフィス用品の取り扱いに強い業者であれば、書類の処分と同時にオフィス家具やパソコンなど電子機器の回収・処分も依頼できます。

事業系ごみは「産業廃棄物」となるため、いつでも依頼ができる業者を知っておくといいでしょう。

当社「出張回収センター」でも書類を回収・溶解処理に対応しています。

溶解処理は協力会社での処理となりますが、「廃棄証明書」や「溶解証明書」の発行も対応しておりますので、安心してご利用いただけます。

もちろん、書類・紙類以外の不用品の回収も可能ですので、事業系ごみの回収はもちろん、個人・法人問わず、ご依頼をお待ちしております。

▼こちらの記事もおすすめです